4. Fokusgespräch vom 14.12.2021

Überblick + Einführung

Das vierte Fokusgespräch am 14.12.2021 fand pandemiebedingt als Online-Veranstaltung statt. Teilgenommen haben 17 Personen, darunter 10 Vertreter:innen von kommunalen Schulträgern, zwei Vertreter:innen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) und ein Team aus vier Mitarbeiter:innen der DigitalAgentur Brandenburg (DABB).

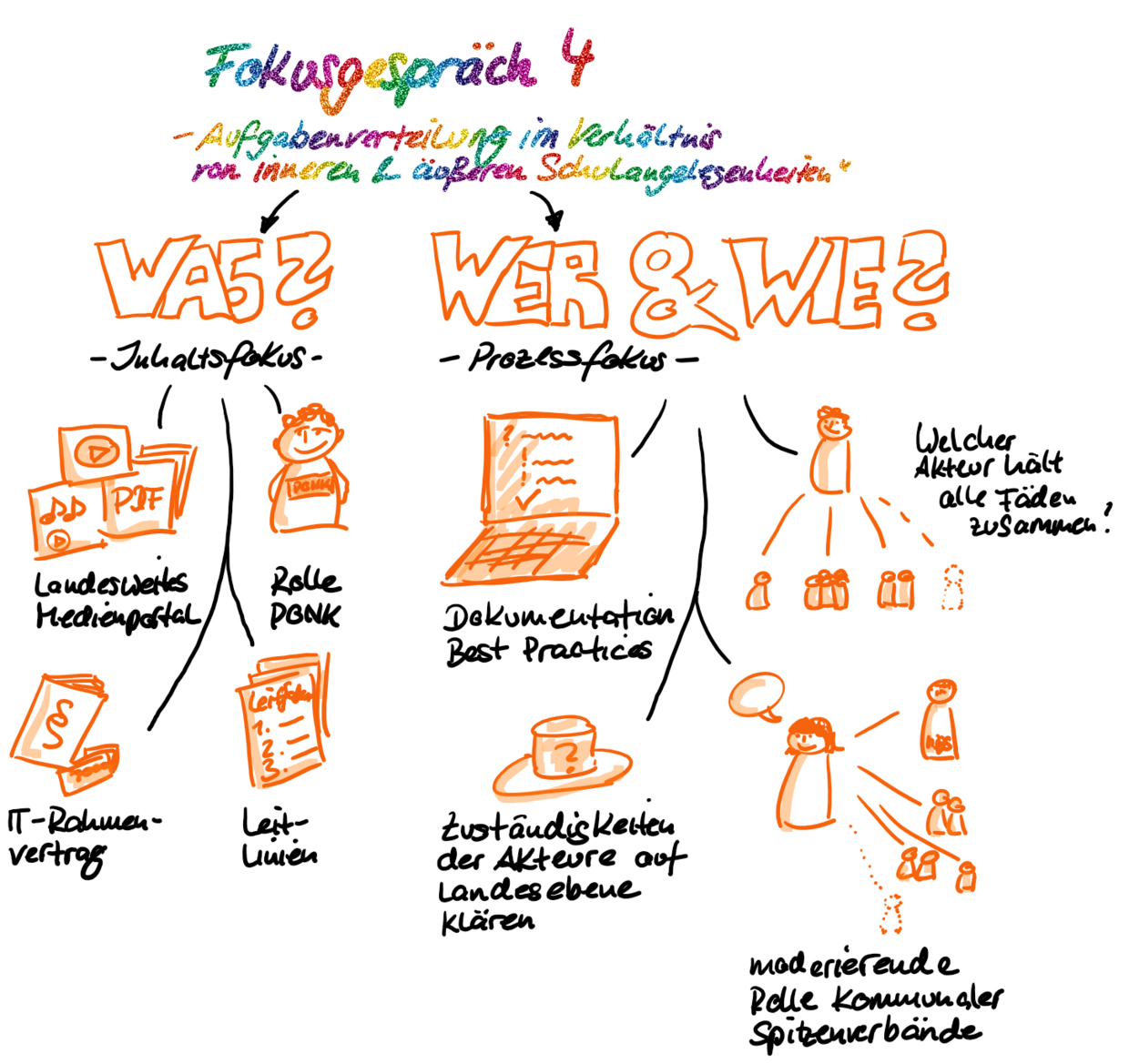

Im Mittelpunkt des dritten Fokusgesprächs stand das Themenfeld „Aufgabenverteilung im Verhältnis von inneren und äußeren Schulangelegenheiten“.

Eingeführt wurde durch einen Impulsvortrag von Dr. Michael Kaden (DABB): Impulsvortrag/PDF.

Vorbereitend und als Fixpunkt für das 4. Fokusgespräch wurden darin die von den Teilnehmenden der Fokusgespräche 1-3 als wichtig erachteten Lösungsvorschläge in folgenden fünf Thesen zusammengefasst:

- Die an den Fokusgesprächen beteiligten Kommunen wünschen sich Leitlinien und Standards (zu Datenschutz, IT-Sicherheit, Ausstattungsempfehlungen, Qualität von digitalen Lerninhalten), um ihre Aufgaben im Themenkomplex "IT an Schulen" effektiver und effizienter erfüllen zu können.

- Die Bereitstellung und Bekanntmachung zentraler Angebote auf Abrufbasis (Infrastrukturen, Rahmenverträge, Medienportal, etc.) könnte die Kommunen in ihrer Aufgabenwahrnehmung im Themenkomplex "IT an Schulen" entlasten.

- Gemeinsame eindeutige Regelungen für die Verantwortlichkeiten und Mitwirkungspflichten sowie ein festgelegter Prozess mit regelmäßigen Austauschformaten und zentralem Informationsmanagement zwischen allen Stakeholdern wären hilfreich, um eine effiziente und effektive Aufgabenwahrnehmung im Themenkomplex "IT an Schulen" zu befördern.

- Die an den Fokusgesprächen beteiligten Kommunen wünschen sich verstärkte, landesseitige Anstrengungen zur Förderung von Digitalkompetenz bei Schulleitungen und Lehrenden, bis hin zu einer Fortbildungsverpflichtung, um gemeinsam nachhaltige Nutzungsperspektiven zu erschließen.

- Präferiert in den Fokusgesprächen wurde eine nachhaltige Folgenabschätzung, eine verbindliche Kostenbeteiligung des Landes bei kommunalen Administrationsaufgaben sowie orientierende Standards zur Elternfinanzierung von digitalen Endgeräten und zur Supportqualität.

Thematische Arbeit in Kleingruppen

Die sich anschließende thematische Arbeit erfolgte in zwei Kleingruppen. Jeder Kleingruppe waren Leitfragen zugeteilt.

Gruppe 1 (Inhaltsfokus): Welche inhaltlichen Punkte müssten zeitnah durch die Stakeholder im Kontext innerer und äußerer Schulangelegenheiten bearbeitet werden?

- Welche zentralen Leitlinien und Standards wären essentiell, welche zusätzlich wünschenswert?

- Welche zentralen Angebote wären essentiell, welche zusätzlich wünschenswert?

- In welchen Bereichen und auf welche Weise sollte die dezentrale Arbeit von Schulträgern im Vordergrund stehen?

Gruppe 2 (Prozessfokus): Wie könnte eine dauerhafte Zusammenarbeit und Zuständigkeitsregelung zwischen den Stakeholdern im Kontext innerer und äußerer Schulangelegenheiten erfolgen?

- Welche Austausch- und Informationsformate müssten etabliert werden?

- Welche Rollenverteilung könnte für die anstehenden Aufgaben sinnvoll sein?

- Welche Perspektiven würde eine gemeinsame Rahmenvereinbarung eröffnen?

Ergebnisse der Diskussion

Die Diskussion unter den anwesenden Vertreter:innen kommunaler Schulträger

ergab folgendes Bild (Schlaglicht, nicht repräsentativ):

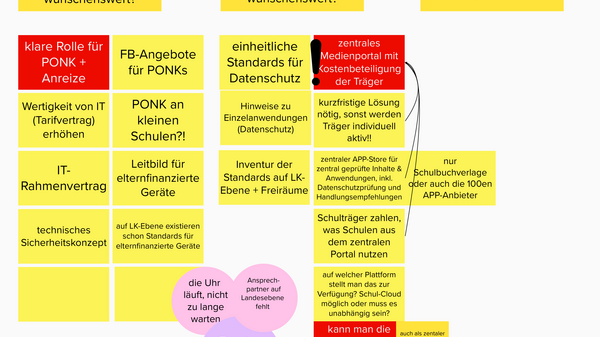

- Welche inhaltlichen Punkte müssten zeitnah durch die Stakeholder im Kontext

innerer und äußerer Schulangelegenheiten bearbeitet werden? (Gruppe 1)

Konstatiert wurde von den Teilnehmenden, dass für die Trägerseite die Rolle der PONK-

Lehrkraft in Schulen von großer Relevanz ist. Deshalb sei es wichtig, die Aufgabe der

pädagogisch-organisatorischen Netzwerkkoordination (PONK) zeitgemäß zu definieren,

schulformspezifisch mit entsprechenden Kompetenzstandards zu untersetzen und

dauerhaft korrespondierende Qualifizierungsangebote vorzuhalten. Gleichermaßen sollte

die PONK-Aufgabenwahrnehmung mit angemessenen Ressourcen untersetzt und

- idealerweise - mit zusätzlichen Anreizen verbunden werden. Unterstützt wurde darüber

hinaus die Option, landesseitig mit IT-Rahmenverträgen inhaltlich Standards zu setzen

und zugleich Beschaffungsprozesse zu vereinfachen. Ähnlich wichtig wurden orientierende

Leitlinien erachtet (z.B. hinsichtlich technischer Sicherheitskonzepte, Datenschutz oder

zur Einbeziehung von elternfinanzierten digitalen Endgeräten). Die Bereitstellung von

digitalen Lernmitteln (Content) - von digitalen Schulbüchern bis hin zu Apps - könnte

durch den Aufbau und Betrieb eines landesweiten, zentralen Medienportals

(einschließlich einer Beschaffungsoption über Rahmenverträge für Kommunen) deutlich

vereinfacht und aus Trägersicht auch effektiver handhabbar gemacht werden. Deshalb

sei auch für ein solches Portal eine Kostenbeteiligung der Träger denkbar. Wenn das

bislang freiwillige Schulcloud-Angebot des Landes verbindlich würde, wäre es denkbar,

dem Lernstore diese Funktion zuzuweisen. Insgesamt sollten zur Ausgestaltung der

übergreifenden Angebote die bereits auf Landkreis-Ebene entwickelten Standards evaluiert

und ggf. berücksichtigt werden. Die Zusammenarbeit müsste zeitnah beginnen, wertschätzend

auf Augenhöhe erfolgen und zugleich Platz für Freiräume lassen.

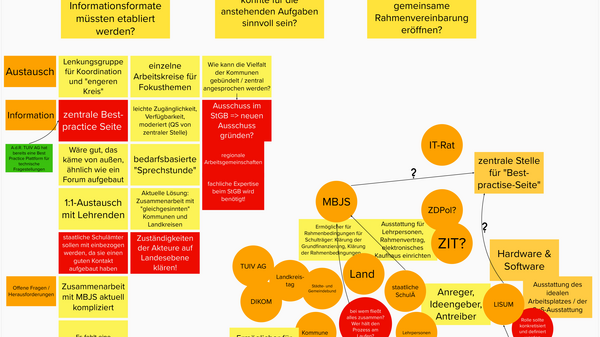

- Wie könnte eine dauerhafte Zusammenarbeit und Zuständigkeitsregelung

zwischen den Stakeholdern im Kontext innerer und äußerer Schulangelegenheiten

erfolgen? (Gruppe 2)

Die Teilnehmenden verwiesen darauf, dass es einen Bedarf nach verbindlichen Austausch-

und Informationsformaten gibt. Das Spektrum reicht dabei von Vorstellungen hinsichtlich

einer gemeinsamen Lenkungsgruppe bis hin zu Arbeitskreisen oder Foren für Fokusthemen.

Wichtig sei es, relevante, bedarfsbezogene Themen kontinuierlicher zu diskutieren, sich dazu

mit Lehrenden auszutauschen, die Diskussionsstände leicht(er) zugänglich zu machen und

eine Qualitätssicherung zu ermöglichen (einschl. der Dokumentation von Best Practices).

Als zielführend angesehen wurde es, die im Kontext der Umsetzung des DigitalPakts Schule

zu den staatlichen Schulämtern entwickelten Kontakte mit einzubeziehen und eine neuartige

- fach- und landesbezogene - Kommunikationsebene (jenseits der Ministerialebene) zu etablieren,

die einen Austausch zwischen den Ebenen der fachlichen Konzeption und der Umsetzung der

Maßnahmen ermöglicht. Angeregt wurde darüber hinaus ein Klärungsprozess innerhalb des MBJS

hinsichtlich der Rolle, die das Haus zukünftig bei bildungsbezogenen IT-Fragen einnehmen will.

Korrespondierend dazu wurde seitens der Kommunalvertreter:innen eine aktivere, moderierende

Rolle der kommunalen Spitzenverbände bei der fachlichen Abstimmung zu Fragen der

IT-Ausstattung von Schulen präferiert. Dabei sollte der Vielfalt der auf kommunaler Ebene

entwickelten Lösungsansätze Rechnung getragen werden. Eine Zusammenstellung der zu

beteiligenden Interessengruppen warf die Frage auf, durch welche Institution das Netzwerk

Schul-IT im Land koordiniert und begleitet werden sollte, um einen kontinuierlichen,

qualitätsgesicherten und nachhaltigen Austausch sicherzustellen.

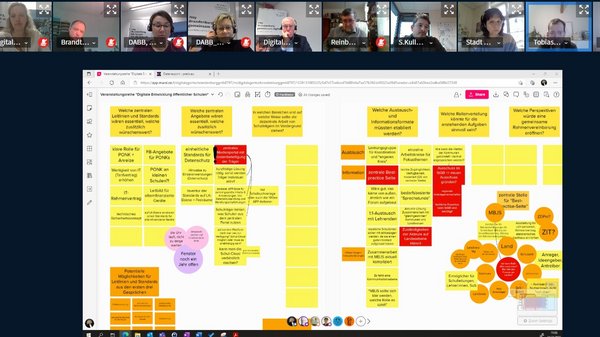

Hier können Sie zum Vergleich die Gesamtansicht des am 14.12.2021 erstellten digitalen Whiteboards als

PDF-Download aufrufen.

Fotodokumentation der Ergebnisse der Arbeit in Kleingruppen

Abschlussdiskussion

In der abschließenden Diskussion wurde der Blick auf konkrete, schnell einzuleitende Schritte und Maßnahmen gelenkt. Geteilt wurde von den anwesenden Kommunalvertreter:innen die Einschätzung, dass die Zeit dränge, um ordnend im Bereich Schul-IT tätig zu werden. Der Dissens zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden bzw. zahlreichen Trägern zur Frage der Zuständigkeit für Lehrkräfteendgeräte sollte zeitnah konstruktiv geklärt werden.

Aus Trägersicht wurden folgende drei Maßnahmen als prioritär angesehen:

- die Einrichtung eines Forums mit Hilfe zur Selbsthilfe (Austausch und Best Practices zwischen Kommunen),

- die Aufgaben- , Rollen- und Ressourcenklärung für das schulische Tätigkeitsfeld "pädagogisch-organisatorische Netzwerkkoordination" (PONK),

- die Aufnahme bzw. Fortführung von Gesprächen zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden im IT-Rat.

Seitens des MBJS-Vertreters wurde ein Ausblick auf kommende Abstimmungen zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden gegeben und die grundsätzliche Notwendigkeit der Koordination der verschiedenen Interessenvertreter:innen im Bereich Schul-IT bejaht. Deutlich wurde auch, dass die notwendigen Abstimmungen (über Fragen der Zuständigkeiten und der Konnektivität) Zeit benötigen, wodurch eher eine mittelfristige Wirksamkeit der angestrebten Weichenstellungen zu erwarten sei.

Im abschließenden Feedback wünschten sich die Teilnehmenden eine Rückmeldung zu ihren eingebrachten Vorschlägen und Anregungen.

Vorstellung des Projekts "SchulTransform"

Abschließend für das 4. Fokusgespräch und als praktische Option, die Kommunikation und

Zusammenarbeit zwischen Schule und Träger konstruktiv auszurichten, stellte Dr. Anja Hagen

vom Bündnis für Bildung e.V. das Projekt "SchulTransfer" vor (Präsentation/PDF).

Das Projektvorhaben unterstützt Bundesländer, Schulträger und Schulen in Ihren Abstimmungsprozessen

zur gemeinsamen Gestaltung der digitalen Zukunft von Schule. Ziel ist die Entwicklung eines digitalen

Werkzeugs, mithilfe dessen Schulen und Schulträger eine Momentaufnahme ihres Entwicklungsstandes

und Potenzials hinsichtlich einer ganzheitlichen Schultransformation evaluieren können.

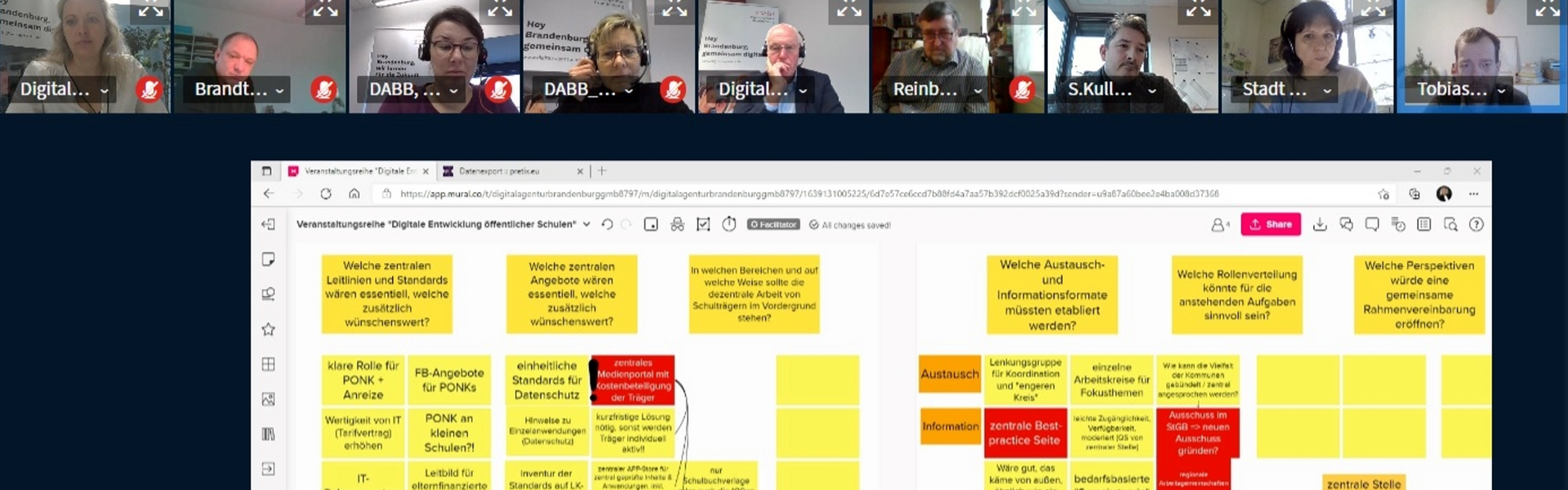

Fotodokumentation der Gesamtveranstaltung

Kontakt

Dr. Michael Kaden

Bereichsleiter Digitale Bildung

michael.kaden@digital-agentur.deKontakt

Dr. Franka Grünewald

Bereichsleiterin Methoden der Digitalen Transformation

franka.gruenewald@digital-agentur.de