Orientierungshilfe zur Einschätzung der gesundheitlichen Belastung durch WLAN

Mit der zunehmenden Nutzung drahtloser Netzwerke (z.B. WLAN) stellen sich oft Fragen zu deren gesundheitlichen Auswirkungen. Die Zusammenstellung auf dieser Seite bietet eine Übersicht und (falls gewünscht) weiterreichende Informationen über die biologische Wirkung elektromagnetischer Strahlung sowie die Beurteilung von wissenschaftlichen Publikationen. So sollen Nutzerinnen und Nutzer in die Lage versetzt werden, sich schnell einen Überblick verschaffen und eine eigene Einschätzung treffen zu können.

Übersicht

- Was ist elektromagnetische Strahlung?

- Informationsblätter und -portale

- Studien und Forschungsprogramme

- Leitfäden zur Beurteilung von Einzelpublikationen und kritischen Mediennutzung

Was ist elektromagnetische Strahlung?

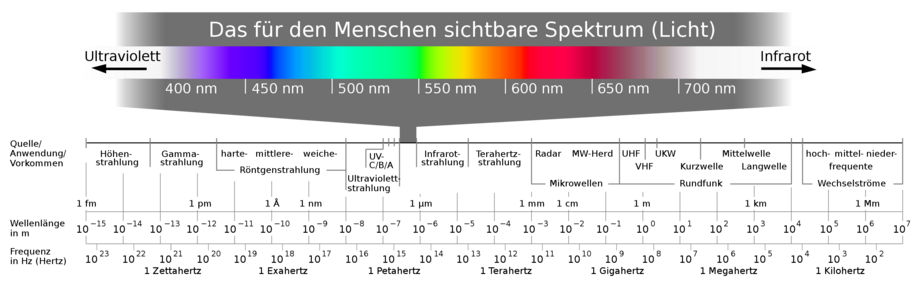

Elektromagnetische Strahlung ist die Übertragung von Energie durch elektromagnetische Wellen bzw. Photonen. Elektromagnetische Strahlung kann in zwei Kategorien unterteilt werden: ionisierende (z.B. Röntgen-, Radon- und kosmische Strahlung) und nicht-ionisierende Strahlung (z.B. Radiowellen, Wärmestrahlung, Licht).

Ionisierende Strahlung hat eine hohe Frequenz und damit hohe Energie, nicht-ionisierende Strahlung hat eine niedrigere Frequenz und damit niedrigere Energie. Nicht-ionisierend bedeutet, dass die Energie der Strahlung nicht ausreicht, um Bindungen zwischen Molekülen aufzubrechen oder Elektronen herauszulösen (zu ionisieren). Im Grenzbereich zwischen der ionisierenden und nicht-ionisierenden elektromagnetischen Strahlung liegt das Spektrum des für Menschen sichtbaren Lichtes.

Elektromagnetische Strahlung wird anhand ihrer Frequenz und Wellenlänge definiert. Die Energie elektromagnetischer Strahlung und damit ihre Wechselwirkung mit Materie, z.B. biologischem Gewebe, hängt von ihrer Frequenz ab. Elektromagnetische Frequenzen werden in der Einheit Hertz (Hz) angegeben.

Welche Frequenzen elektromagnetischer Strahlung nutzt WLAN (Wireless Local Area Network)?

Ein WLAN bezeichnet ein lokales Funknetz. Bisher sind für drahtlose Netzwerke Frequenzen im 2,4 und 5 GHz-Band freigegeben. Sie fallen damit in den Bereich der nicht ionisierenden Strahlung, sind also langwelliger als das sichtbare Licht. Auch nicht-ionisierende Strahlung ausreichend hoher Frequenz wird von biologischen Systemen aufgenommen und führt in erster Linie zu einer Erwärmung. Diese Erwärmung ist abhängig von der Leistung und tritt erst bei einer deutlichen Überschreitung der geltenden Grenzwerte auf. In den für WLANs relevanten Frequenzbereichen und unter Einhaltung der geltenden Grenzwerte, konnten in wissenschaftliche Studien bisher keine Schädigungen im biologischen Gewebe nachgewiesen werden.

Informationsblätter und -portale

Die biologischen Effekte elektromagnetischer Strahlung sind seit langem Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung und sehr gut untersucht.

Einen ersten Überblick geben folgende Dokumente:

- World Health Organisation (WHO): „Was sind elektromagnetische Felder?“

https://www.who.int/peh-emf/about/en/whatareemfgerman.pdf

- Bundesamt für Strahlenschutz (BfS): Infoblatt Sprach- und Datenübertragung per Funk

https://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/DE/broschueren/emf/info-bluethooth-und-wlan.pdf?__blob=publicationFile&v=7

Weitergehende Informationen bieten folgende Informationsportale:

- Kompetenzzentrum des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) zu Fragen des Strahlenschutzes bei Energiewende und Mobilfunk: https://www.bfs.de/DE/themen/emf/kompetenzzentrum/kompetenzzentrum_node.html

- EMF-Informationsplattform der RWTH Aachen:

https://www.emf-portal.org/de

Studien und Forschungsprogramme

Deutsches Mobilfunk Forschungsprogramm (DMF)

Um einzelnen Hinweisen auf eine biologische Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder auch unterhalb der geltenden Grenzwerte nachzugehen, wurde zur Intensivierung und Koordinierung der Forschung das Deutsche Mobilfunk Forschungsprogramm aufgelegt. Es wurde durch das Bundesumweltministerium (BMU) unter Federführung des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) durchgeführt und hatte ein Finanzvolumen von 17 Millionen Euro, finanziert zu gleichen Teilen vom BMU und von Mobilfunkbetreibern. Trotz der anteiligen Finanzierung hatten die Mobilfunkbetreiber kein Mitspracherecht bei der Auswahl der Forschungsprojekte oder bei der Auswertung der Forschungsergebnisse. Von 2002 bis 2008 wurden zum Thema “Mobilfunk” 54 Forschungsvorhaben aus den Bereichen “Biologie”, “Dosimetrie”, “Epidemiologie” und “Risikokommunikation” durchgeführt. Dabei wurde der Frequenzbereich bewusst breit gefasst und ging zum Teil über den damals vor allem genutzten GSM- und UMTS-Frequenzbereich hinaus.

Ziel war es, grundsätzliche biologische Wirkungen und Mechanismen wissenschaftlich belastbar nachzuweisen und unter Einbeziehung internationaler Forschungsergebnisse deren gesundheitliche Relevanz abzuschätzen. Des Weiteren sollten mögliche Ursachen der Elektrosensibilität aufgeklärt werden. Es wurde angestrebt, dass die Ergebnisse Relevanz für den gesamten Bereich der Telekommunikation haben und möglichst auch Aussagen für zukünftige Entwicklungen zulassen. Die Ergebnisse wurden deshalb in Fachgesprächen mit anerkannten Wissenschaftlern und unter internationaler Beteiligung diskutiert und ausgewertet. Die Bewertung der Ergebnisse des DMF durch das BfS und durch die Strahlenschutzkommission (SSK) wurden der Öffentlichkeit im Juni 2008 vorgestellt.

Eckpunktepapier: http://www.emf-forschungsprogramm.de/home/dmf_eckpunkte.pdf

Ergebnisse des DMF: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-201108036032

Stellungnahme der Strahlenschutzkommission (SSK) zu den Ergebnissen: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Strahlenschutz/dmf_abschluss_ssk.pdf

Übersichtsartikel und oft zitierte Studien

- Review über epidemiologische Studien zum Tumorrisiko

ICNIRP Sci Review „Epidemiologic evidence on mobile phones and tumor risk: a review“ https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPepiRFReview2009.pdf

- Review über Studien zur Elektrosensibilität

https://ehjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12940-019-0519-x

Methodisch fundierte Studien zeigten, dass eine Auswirkung der Exposition unwahrscheinlich ist. Insgesamt deuteten die Anzeichen darauf hin, dass die Exposition keinen Einfluss hat.

- Interphone-Studie

https://academic.oup.com/ije/article/39/3/675/631387?searchresult=1

Internationale Fallkontroll-Studie zu Mobilfunknutzung und dem Risiko von Kopf- und Hals-Tumoren, initiiert im Jahr 2000, durchgeführt durch ein Forschungskonsortium aus 13 Ländern. Die Datenerhebung erfolgte anhand von Fragebögen, die von Studienteilnehmer:innen ausgefüllt wurden. Erste Ergebnisse wurden in den Jahren 2010 und 2011 veröffentlicht.

Die Mehrzahl der publizierten Analysen konnten kein erhöhtes Risiko finden, an einem Tumor des Hirns oder Zentralnervensystems zu erkranken. Eine einzelne Analyse zeigte ein statistisch signifikantes, geringfügig erhöhtes Risiko der Entwicklung eines Glioms (= Tumor des Zentralnervensystems) in der Gruppe der stärksten Mobilfunknutzer:innen. Dieses Ergebnis ist zu hinterfragen, da die selbstberichteten Nutzungszeiträume der Starknutzer:innen z.T. unplausibel sind und die Gruppe der selbstberichteten Wenignutzer:innen ein reduziertes Tumorrisiko gegenüber denjenigen Teilnehmer:innen, die gar kein Mobiltelefon nutzten, aufwies.

- Dänische Kohorten-Studie

https://doi.org/10.1093/jnci/93.3.203

Kohortenstudie, die Rechnungsinformationen von über 358.000 dänischen Mobilfunknutzer:innen mit Daten aus dem dänischen Krebsregister verknüpfte und auswertete. Es konnte kein Zusammenhang zwischen einer Mobilfunknutzung und der Wahrscheinlichkeit ein Gliom, Meningiom (= meist gutartiger Tumor der Hirnhaut) oder Vestibularis-Schwannom (= gutartige Geschwulst in inneren Gehörgang) zu entwickeln, auch nicht bei langjähriger Nutzung (> 13 Jahre Nutzungsdauer)

- Million Women Study

Prospektive Kohortenstudie in Großbritannien. Datenauswertung anhand von Fragebögen, die Studienteilnehmer:innen selbst ausfüllten

Die selbsteingeschätzte Mobilfunknutzung korrelierte nicht mit dem Risiko, an einem Gliom, Meningiom oder Tumor des nicht-zentralen Nervensystems zu erkranken. Eine in der Originalpublikation berichtete Assoziation mit einem erhöhten Risiko eines akustischen Neuroms, bestätigte sich im Follow-up der Kohorte über die nächsten Jahre nicht.

Datenbanken zu weiteren Studien

Zur Recherche von Studien zu elektromagnetischen Feldern existieren verschiedene Datenbanken. Sie schaffen einen Überblick über die Vielzahl durchgeführter Studien in verschiedenen Frequenzbereichen.

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – weltweiter Berufsverband: The IEEE ICES EMF Literature Database

http://ieee-emf.com/index.cfm

- EMF-Portal: Internet-Informationsplattform der RWTH Aachen

https://www.emf-portal.org/de

- Fachliche Stellungnahmen zu Studien: BFS https://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschung/stellungnahmen/stellungnahmen_node.html

Leitfäden zur Beurteilung von Einzelpublikationen und kritischen Mediennutzung

Es wird eine Vielzahl von Forschungsergebnissen zum Thema Mobilfunk veröffentlicht, deren Qualität oft nicht leicht zu bewerten ist. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat deshalb Leitfäden erstellt, um zum Beispiel Kommunalvertreter:innen oder interessierten Laien eine schnelle Hilfestellung zur Beurteilung von Publikationen zum Mobilfunk zu bieten.

- Leitfaden zur Beurteilung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen

https://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/DE/broschueren/emf/leitfaeden/leitfaeden-emf-wiss-artikel.pdf?__blob=publicationFile&v=7

- Leitfaden zur Beurteilung von Artikeln und Medienberichten über Forschungsergebnisse

https://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/DE/broschueren/emf/leitfaeden/leitfaeden-emf-zeitungsartikel.pdf?__blob=publicationFile&v=7

Online-Sprechstunde für Bürgermeister:innen, Landrät:innen und kommunale Bedienstete

Das Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder im Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) bietet monatlich Online-Sprechstunden im Wechsel zu den Themen Themen Strahlenschutz beim Mobilfunk und Strahlenschutz beim Ausbau der Stromnetze an.

Fragen und Antworten aus der Online-Sprechstunde sind hier nachzulesen.

Kontakt