6. Interne und externe Governance – Wer stellt das Team?

Digitalisierung muss in Ihrer Verwaltung organisatorisch verankert werden. Nur so hat dieses Thema das nötige Gewicht und die Repräsentation, die es braucht, um aktiv gestaltet werden zu können. Hierbei hat sich der Begriff der Governance eingebürgert, womit das Steuerungs- und Regelungssystem einer Verwaltung bezeichnet wird.

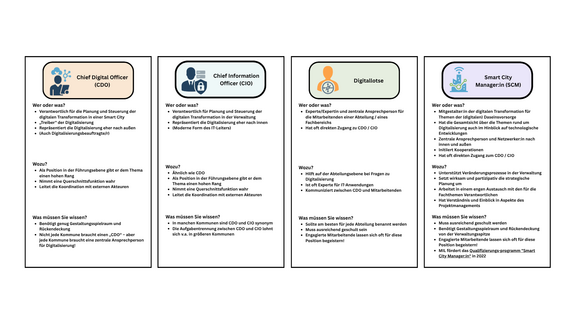

Rollen in der Verwaltung

Welche typischen Rollen gibt es in der Verwaltung? In einer Verwaltung können diverse Rollen etabliert werden, die das Thema Digitalisierung vorantreiben. Welche das sind, sehen Sie nachfolgend in den Tabs aufgeführt:

Organisationstruktur

Eine Frage der organisatorischen Verankerung

Bei der organisatorischen Verankerung in der Verwaltung gibt es keine Musterlösung. Wie Sie genau Digitalisierung in Ihrer Verwaltung verankern, ist von der Größe Ihrer Kommune, den bereits bestehenden Strukturen und den verfügbaren Ressourcen abhängig. Es ist sehr empfehlenswert, das Thema möglichst weit oben in der Verwaltungshierarchie anzusiedeln, damit die Einheit ihre Querschnittsfunktion ausfüllen kann.

Aus diesem Grund entscheiden sich die meisten Kommunen entweder für die Angliederung an eine existierende Einheit (z. B. die Integration in ein Dezernat, in der die Dezernatsleitung gleichzeitig als CDO fungiert. Oder sie gründen eine eigene Organisationseinheit, um organisatorisch zu verdeutlichen, dass Digitalisierung ein wichtiges Thema in der Kommune ist.

Bei der Frage nach der organisatorischen Verankerung kommen für die meisten Kommunen in Praxis drei Szenarien in Betracht, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Die Szenarien sowie auch ein Musterbeispiel zur Stabsstelle werden nachfolgend in den Tabs erläutert.

Beispiel Szenarien

Keine separate Einheit / dezentrale Zuständigkeit

- Ausgangslage in den meisten Kommunen

- Jede Abteilung kümmert sich um ihre eigene Digitalisierung

Es fehlen:

- Überblick, zielgerichtete Steuerung, Koordination, Vernetzung, Wissenstransfer

- Das Thema Smart City kann so nicht adressiert werden

Angliederung an existierende Einheit

- Eine bereits bestehende Abteilung übernimmt die Aufgabe Digitalisierung

- Ressourcen der Abteilung können für das Projektmanagement genutzt werden

Aber:

- Handlungsspielraum kann begrenzt sein

- Vernetzung mit externen Akteuren ist nicht optimal

Gründung einer eigenen Einheit (z. B. Stabsstelle)

- Als eigene Einheit mit direkter Anbindung an das Büro des Bürgermeisters/der Bürgermeisterinnen/ der Landräte/Landrätinnen

- Größtmöglicher Handlungsspielraum

- Digitalisierung wird sichtbar nach innen und nach außen

Zu beachten:

- Personelle Ressourcen müssen bereitgestellt werden

Musterbeispiel Stabstelle

Für die organisatorische Verankerung zeigen wir Ihnen im Folgenden ein Musterbeispiel.

Viele Kommunen entscheiden sich für die Einrichtung einer Stabsstelle oder Geschäftsstelle direkt unter der Ebene des (Ober-)Bürgermeisters oder der (Ober-)Bürgermeisterin. Diese kann von einer oder einem Digitalisierungsbeauftragten oder dem CDO der Kommune geleitet werden. Die Stabsstelle fungiert als Knotenpunkt zwischen der Verwaltungsführung und den einzelnen Projektgruppen.

Ein Multiprojekt-Management kann in einer solchen Organisationsstruktur einfach installiert werden. Dafür würde die Leitung der Stabsstelle gleichzeitig als Programmmanagerin tätig sein. In den Projekten kommen dann jeweils Personen aus der Verwaltung und externe Akteure zusammen.

Multiprojekt - Management

Das Multiprojekt-Management – Ein Dach über den Projekten

Digitalisierungsprojekte müssen nicht nur in sich gesteuert und umgesetzt werden. Vielmehr brauchen Sie einen „Schirm“, der sich über die einzelnen Projekte spannt. Das Stichwort lautet Multiprojekt-Management. Hierbei wird ein Programmmanagement eingerichtet, um auf operativer Ebene die Digitalisierungsprojekte zu koordinieren und ihren Verlauf zu kontrollieren. Das Programmmanagement ist zudem dafür verantwortlich, die strategischen Richtlinien der Verwaltungsspitze umzusetzen und gleichzeitig Bericht über den Verlauf der Projekte zu erstatten. Zumeist hat es ebenfalls die Aufgabe, wichtige Stakeholder in einem regelmäßigen Austausch einzubeziehen.

Damit ein solches Multiprojekt-Management gut funktioniert, ist es von entscheidender Bedeutung, dass das Projektmanagement das Mandat durch die Verwaltungsspitze erhalten hat und die notwendigen personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt. Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, oftmals ist es notwendig, dass fachbereichsübergreifend und „abseits der Linie“ gearbeitet wird. Nur mit Rückendeckung aus der Verwaltungsspitze kann diese Zusammenarbeit gelingen. Es lohnt sich jedoch: Das Multiprojekt-Management hilft Ihnen dabei, Ihre Digitalisierungsstrategie effektiv umzusetzen, den Überblick zu behalten und Synergieeffekte nutzen zu können.

Vernetzung und Bürgerbeteiligung

Vernetzung und Bürgerbeteiligung mit Praxisbeispielen

Der Name verrät es schon: Smart City ist ein Thema für die gesamte Kommune. Deswegen müssen Formate etabliert werden, die den Austausch und die Vernetzung zwischen den lokalen Akteuren fördern. Das sollte am besten bereits in den Projektgruppen anfangen: Hier können Vertreter und Vertreterinnen der Verwaltung und beispielsweise der städtischen Beteiligungen auf Augenhöhe zusammenarbeiten.

Neben festen organisatorischen Strukturen sollten Sie auch die Möglichkeit nutzen, über Veranstaltungen und andere Formate die Stakeholder sowie die Bürgerinnen und Bürger einzubinden. Hackathons, Stadtlabore, Ideenwettbewerbe oder Bürgergipfel sind Beispiele hierfür. Solche Formate geben Raum zur Entwicklung und Diskussion von Ideen sowie auch zum Erfahrungsaustausch und zur Vernetzung.

Sie finden bspw. Methoden, Verfahren und Anwendungsbereiche dialogischer Bürgerbeteiligung auch bei der Stiftung Mitarbeit.

Praxisbeispiele für Bürgerbeteiligung

Ein Brandenburger Beispiel für Bürgerbeteiligung können Sie im Projekt des Achsenentwicklungskonzepts Ahrensfelde-Werneuchen sehen. Hier wurde auf einer Online-Plattform die Möglichkeit geschaffen, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen zur Stadt- und Regionalentwicklung einbringen und diskutieren können. Für mehr Informationen siehe Achsenkonzept (adhocracy.plus).

Die Online-Plattform CONSUL wird in dem Modellprojekt Smart City in Bad Belzig/Wiesenburg (Mark) für die Einbindung ihrer Bürgerinnen und Bürger verprobt.