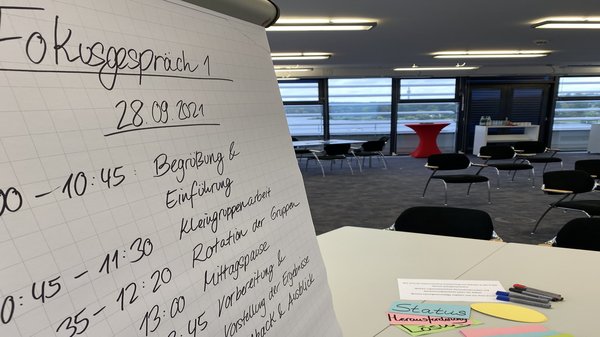

1. Fokusgespräch vom 28.09.2021

Überblick

Am ersten Fokusgespräch am 28.09.2021 nahmen Vertreter:innen von 12 kommunalen Schulträgern sowie jeweils ein Vertreter einer Schule und des Zweckverbands Digitale Kommunen Brandenburg (DIKOM) teil. Hinzu kamen drei Vertreterinnen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) und ein Team aus fünf Mitarbeiter:innen der DigitalAgentur Brandenburg (DABB). Insgesamt nahmen an dem Fokusgespräch 26 Personen teil.

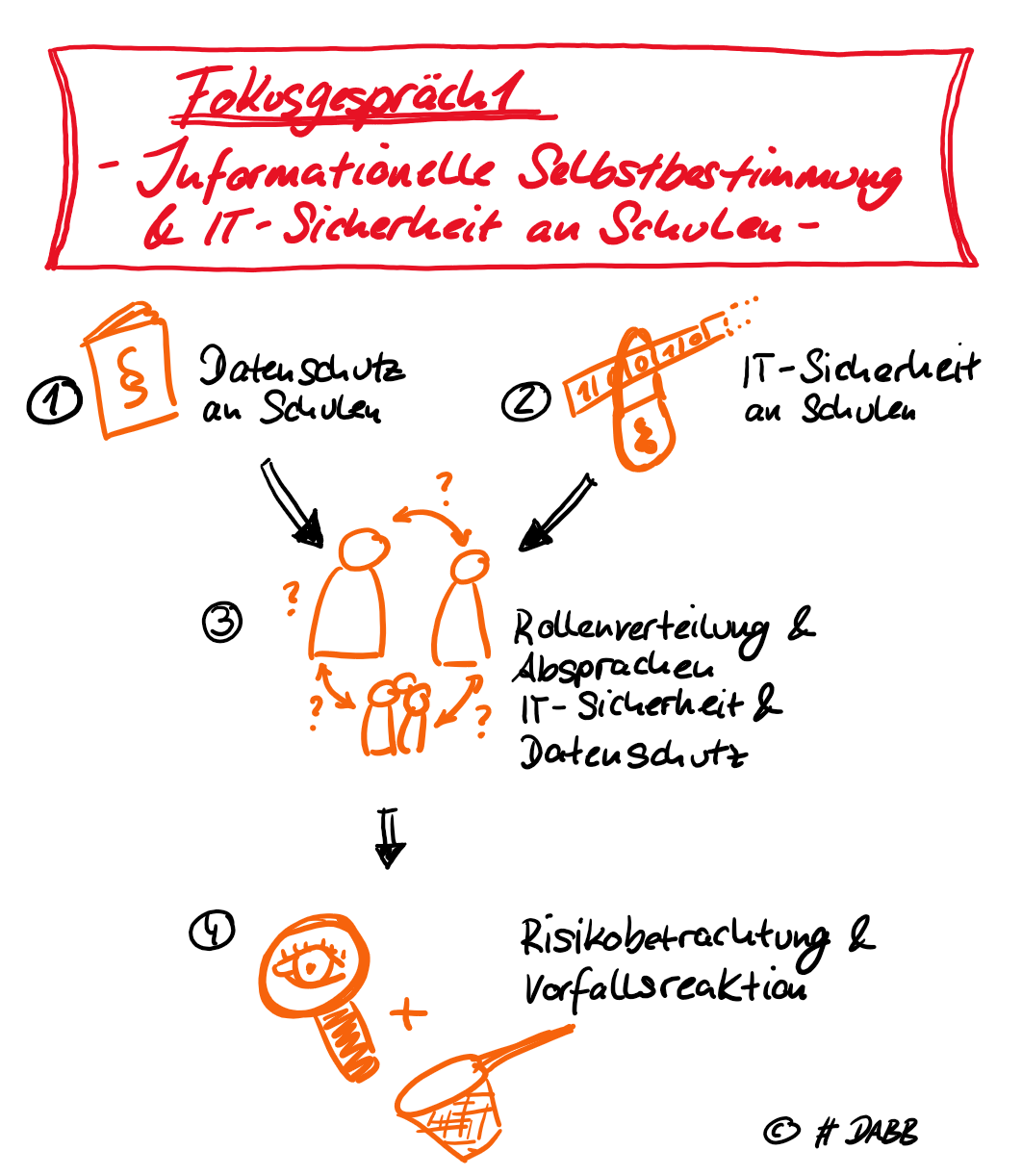

Im Mittelpunkt des ersten Fokusgesprächs stand das Themenfeld „Informationelle Selbstbestimmung und IT-Sicherheit an Schulen“.

Eingeführt wurde durch drei kurze Impulsvorträge seitens der DABB:

Einführung

Thematische Arbeit in Kleingruppen

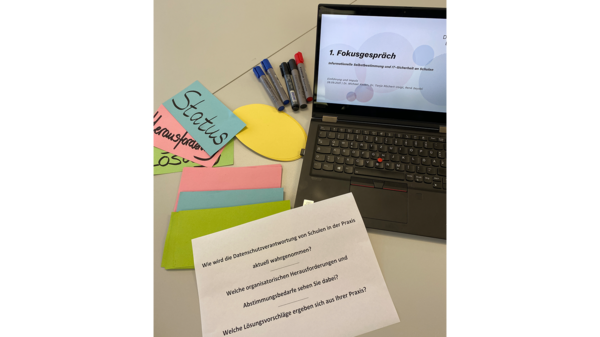

Im Fokus des weiteren Gesprächs stand die Rollenwahrnehmung und -verteilung zwischen den einzelnen Stakeholdern. Orientierung boten dabei die folgenden Zielfragen:

- Wie erfolgt die Rollenwahrnehmung im Kontext Informationelle Selbstbestimmung, Datenschutz und IT-Sicherheit an Schulen aktuell?

- Welche organisatorischen Herausforderungen und Abstimmungsbedarfe sehen Sie dabei?

- Welche Lösungsvorschläge ergeben sich aus Ihrer Praxis?

Konkret gearbeitet wurde in vier thematischen Kleingruppen. Die erste Gruppenarbeitsphase dauerte 45 Minuten. Später hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, rotierend die Ergebnisse der anderen Gruppen zu sichten und zu ergänzen (jeweils 15 Minuten). Die Ergebnisse wurden anschließend 30 Minuten im Plenum vorgestellt, ergänzt und priorisiert.

Den einzelnen Kleingruppen waren folgende Leitfragen zugeteilt

- Datenschutz an Schulen

Wie wird die Datenschutzverantwortung von Schulen in der Praxis aktuell wahrgenommen?

Welche organisatorischen Herausforderungen und Abstimmungsbedarfe sehen Sie dabei?

Welche Lösungsvorschläge ergeben sich aus Ihrer Praxis? - IT- Sicherheit an Schulen

Wie ist die IT-Sicherheit an Schulen aktuell organisiert?

Welche organisatorischen Herausforderungen und Abstimmungsbedarfe sehen Sie dabei?

Welche Lösungsvorschläge ergeben sich aus Ihrer Praxis? - Rollenverteilung und Absprachen Datenschutz & IT-Sicherheit

Welche Absprachen werden getroffen zur Sicherstellung der Synchronisation von Datenschutzverantwortung und IT-Sicherheit?

Welche organisatorischen Herausforderungen und Abstimmungsbedarfe sehen Sie dabei?

Welche Lösungsvorschläge ergeben sich aus Ihrer Praxis? - Risikobetrachtung und Vorfallsreaktion

Wie erfolgt aktuell eine Risikobetrachtung und Vorfallsreaktion für Datenschutz und IT-Sicherheit an Schulen?

Welche organisatorischen Herausforderungen und Abstimmungsbedarfe sehen Sie dabei?

Welche Lösungsvorschläge ergeben sich aus Ihrer Praxis?

Ergebnisse der Diskussion des Ist-Stands

Die Diskussion des Ist-Stands der Rollenwahrnehmung unter den anwesenden Vertreter:innen

kommunaler Schulträger (Zielfrage a) ergab folgendes Bild (Schlaglicht, nicht repräsentativ):

- Datenschutz an Schulen

Konstatiert wurde von den Teilnehmenden eine tendenzielle Unsicherheit bezüglich

der Rollenwahrnehmung bzw. eine partielle Unkenntnis über die vorhandenen

Rollenzuweisungen. Die Existenz von Datenschutzbeauftragten in den staatlichen

Schulämtern war den Vertreter:innen der kommunalen Schulträgern nicht durchgängig

bekannt. Gleiches gilt für aktuelle Änderungen des Brandenburgischen Schulgesetzes

(BbgSchulG) zum Einsatz digitaler Lehr- und Lernmittel zur pädagogischen

Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern (§ 65 Absatz 2).

Optimierbar erachtet wurde die Abstimmung zwischen den IT-Verantwortlichen auf

Trägerseite und den Lehrkräften an den Schulen, die mit der Aufgabe pädagogisch-

organisatorische Netzwerkkoordination (PONK) betraut sind. Als ebenso optimierbar

wurde die Etablierung von Prozessen für die Überprüfung und Einhaltung von

datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeiten an Schulen selbst erachtet (z.B.: Wo

werden Einwilligungen/verweigerte Einwilligungen vorgehalten? Wie können sie

besser berücksichtigt werden? Gibt es standardisierte Prozesse und Workflows?). - IT- Sicherheit an Schulen

Die Teilnehmenden verwiesen auf nur teilweise umfassend vorhandene IT-

Sicherheitskonzepte bzw. auf die bislang eher untergeordnete Rolle von IT-

Sicherheitsaspekten in kommunalen Schulträger-IT-Konzepten. Da vielerorts die

Anbindung an einen leistungsfähige Breitband- bzw. Glasfaserinfrastruktur noch nicht

realisiert ist, wird die Einbeziehung von Cloud-(Managed-)Services bislang nicht als

belastbare Option zur Qualitätsentwicklung im Bereich der IT- Sicherheit an Schulen

angesehen. - Rollenverteilung und Absprachen Datenschutz & IT-Sicherheit

Beschrieben wurde ein Ist-Stand, der geprägt ist durch die tendenziell lückenhafte

Verzahnung von Datenschutz und IT-Sicherheit. Einerseits fehlt den Schulträgern die

durchgängige Kenntnis von Datenschutz-Handreichungen, die landesseitig den

Schulen bzw. Schulleitungen zur Verfügung gestellt wurden, und andererseits wurde

auf das aus Trägersicht noch lückenhafte Wissen von Schulleitungen zu Fragen der

informationellen Selbstbestimmung verwiesen oder von einer Tendenz zu Delegation

von Datenschutzfragen an Dritte (z.B. Eltern) berichtet. Erwähnt wurden auch die

oftmals nur basal vorhandenen Datenschutz-Dokumentationen in Schulen, während

die Verantwortung zur Klärung von Datenschutzfragen an Schulen laut aktuellem

Kenntnisstand bei der Schulleitung verortet wurde. - Risikobetrachtung und Vorfallsreaktion

Die Teilnehmenden verwiesen auf die nicht umfassend etablierte Kultur des

Risikomanagements bei Fragen des Datenschutzes und der IT-Sicherheit und die

Gefahr, im Fall einer Havarie oder eines Angriffs überzureagieren. Etabliert als

Präventionspraxis sind Maßnahmen der regelmäßigen Datensicherung (Backups) und

im Einzelfall die Beauftragung von externen Dienstleistern. Wichtig für eine

angemessene Vorfallsreaktion ist die Kommunikation zwischen den IT-

Verantwortlichen auf Trägerseite und den Lehrkräften, die mit der Aufgabe

pädagogisch-organisatorische Netzwerkkoordination (PONK) betraut sind. Letztere

sollten als Mittler in Präventionskonzepte mit einbezogen werden und im Worst Case

die Aufgabe übernehmen, die Schulleitung hinsichtlich einer angemessenen

Reaktionsweise zu beraten.

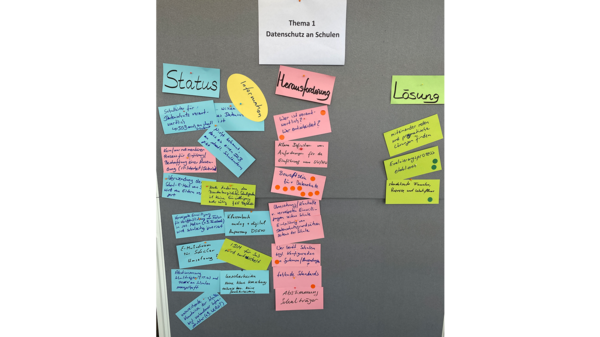

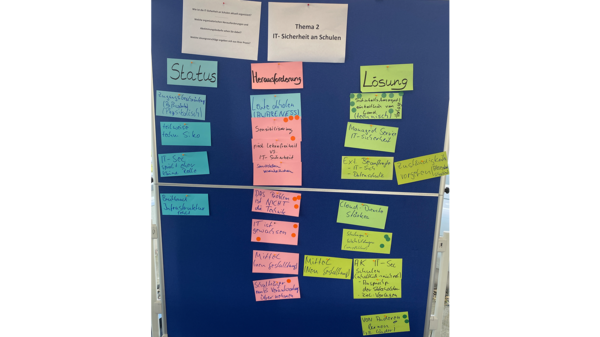

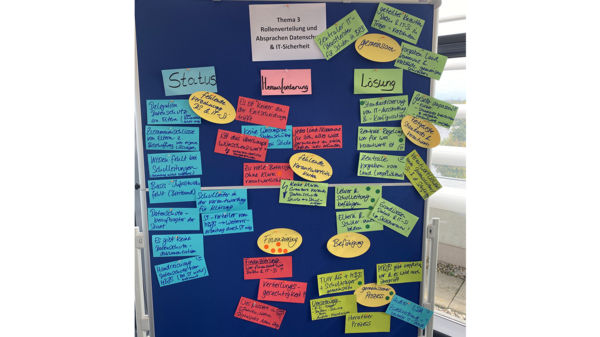

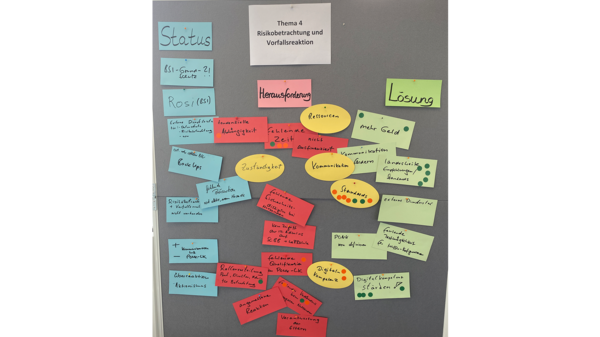

Fotodokumentation der Ergebnisse der Arbeit in Kleingruppen

Ergebnisse der Diskussion der Herausforderungen und Lösungen

Die gemeinsame Diskussion der Herausforderungen und Lösungen (Zielfragen b und c) und die sich anschließende Priorisierung ergab folgendes Bild:

- Datenschutz an Schulen

Herausforderungen

- Bewusstsein für Datenschutz schaffen = 8 Punkte

- Wer ist verantwortlich / entscheidet? = 2 Punkte

- Wer berät Schulen bzgl. Konfiguration von Systemen / Anwendungen = 1 Punkt

- Fehlende Standards = 1 Punkt

Lösungen

- Evaluierungsprozess etablieren (regelmäßige Audits) = 2 Punkte

- Standardisierte Formulare, Prozesse und Workflows schaffen = 1 Punkt - IT-Sicherheit an Schulen

Herausforderungen

- Sensibilisierung = 3 Punkte

- Das Problem ist nicht die Technik! = 3 Punkte

- IT ist gewachsen (organisatorische Überforderung) = 3 Punkte

- Schulträger muss Verantwortung übernehmen = 1 Punkt

- Lernfreiheit vs. IT-Sicherheit = 1 Punkt

Lösungen

- Vorlage für ein (technisches) Sicherheitskonzept einheitlich vom Land = 7 Punkte

- Verpflichtende Schulungen und Weiterbildungen = 2 Punkte

- Von anderen lernen (z.B. Ländern) = 1 Punkt - Rollenverteilung und Absprachen zu Datenschutz & IT-Sicherheit

Herausforderungen

- Sicherung der grundlegenden Finanzierung = 5 Punkte

Lösungen

- Lehrer:innen & Schulleitung befähigen = 4 Punkte

- Gemeinsamer Prozess (inkl. TUIV, MBJS) = 3 Punkte

- Eltern & Schüler:innen bilden = 1 Punkt

- Zentrale Regelung, wer für was verantwortlich ist = 1 Punkt

- Standardisierung von IT-Ausstattung und -Konfiguration = 1 Punkt - Risikobetrachtung und Vorfallsreaktion

Herausforderungen

- Fehlendes Verständnis beim Nutzenden/Digitalkompetenz = 5 Punkte

- Fehlende Zeit = 3 Punkte

- Rollenverteilung (PONK, Admin) für Betrachtung = 1 Punkt

- Tendenzielle Abhängigkeit = 1 Punkt

Lösungen

- Standards/landesweite Empfehlungen = 12 Punkte

- Digitalkompetenz stärken = 3 Punkte

- Mehr Geld = 2 Punkte

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die am höchsten bewerteten Herausforderungen umfassen

Bewusstsein für Datenschutz schaffen (8 Punkte),

Fehlendes Verständnis beim Nutzenden/Digitalkompetenz (5 Punkte),

Sicherung der grundlegenden Finanzierung (5 Punkte),

und verweisen damit auf Qualifizierungsbedarfe im schulischen Bereich zu Fragen des

Datenschutzes, der informationellen Selbstbestimmung und der IT-Sicherheit sowie auf das

sich daraus ergebende, noch unzulänglich fundierte schulseitige Verständnis der Maßnahmen

auf Trägerseite. Hinzu kommt trägerseitig die grundlegende Herausforderung der Sicherung der

Finanzierung von Service und Support (einschließlich der Maßnahmen der IT-Sicherheit).

Die am höchsten bewerteten Lösungsvorschläge umfassen

Standards/landesweite Empfehlungen (12 Punkte)

Vorlage für ein (technisches) Sicherheitskonzept einheitlich vom Land (7 Punkte)

Lehrer:innen & Schulleitung befähigen (4 Punkte)

und adressieren damit den Bedarf nach fachlicher Orientierung auf Trägerseite. Der Wunsch

nach Standards bzw. landesweiten Empfehlungen wird auch als Handlungsfeld verstanden, in

dem eine verlässliche Zusammenarbeit zwischen Landes- und Kommunalebene als notwendig

erachtet wird. Dieser Wunsch kam in allen vier Kleingruppen bereits in der initialen Diskussion

auf und wurde im Laufe der Rotation der Gruppen detaillierter ausgearbeitet. Mit Blick auf die

Vorlage für ein technisches Sicherheitskonzept wird hingegendie Initiative vorrangig beim Land

gesehen, wobei die Einbeziehung der Umsetzungverantwortlichen (Schulträger und kommunale

Verbände) in einen gemeinsamen Erstellungsprozess als zielführend erachtet wird. Der Vorschlag

„Lehrer:innen & Schulleitung befähigen“ korrespondiert mit den beiden am höchsten bewerteten

Herausforderungen und schließt den Wunsch nach einer vertrauensvollen, kompetenten

Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Schule und Träger mit ein.

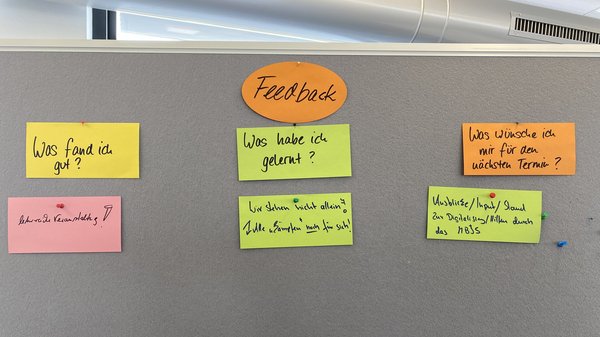

Als Feedback wurde das Fokusgespräch als „lehrreiches Veranstaltungsformat“ gewertschätzt,

auch weil es Einblicke in die Situation anderer Träger ermöglicht und Verständnis für die

gemeinsamen Anforderungen fördert. Gewünscht wurde eine aktivere Beteiligung aller am

Veranstaltungsformat Beteiligten.

Fotodokumentation der Gesamtveranstaltung

Kontakt

Dr. Michael Kaden

Bereichsleiter Digitale Bildung

michael.kaden@digital-agentur.deKontakt

Dr. Franka Grünewald

Bereichsleiterin Methoden der Digitalen Transformation

franka.gruenewald@digital-agentur.de